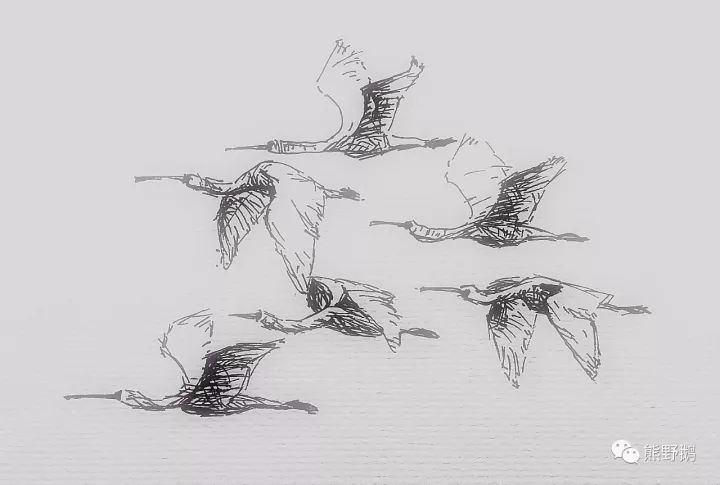

迁徙中的黑脸琵鹭(钢笔画,作者:雄野鹅)

“鸟类的迁徙是一个关于承诺的故事:一个对于归来的承诺。数千公里的危险旅途,只有一个目的:生存……它们千里迢迢返回它们的故乡,有些从不停歇,有些却且行且驻,飞向那心中遥远的圣地。”——雅克·贝汉的纪录片《鸟的迁徙》

候鸟迁徙线路图(图片摘自米铺文贤继博士的文章)

候鸟用小小的身躯投入长达几千公里的旅程,每一个都是充满勇气的英雄。在案头,展开那张巨大的、属于鸟类的地图,细看上面纵横繁忙的航路。在这张地图上,无需标示国境的记号,没有人种肤色的范围提示,也没有语言差异造成的隔阂,有的只是一片片湿地、草原、森林……好像一个个绿色的箭头指向他们将要去的地方——它们的新生之地。它们的每一次归来,都在翅膀下带着迁徙途中每一片绿色的栖息地尚且平安消息。

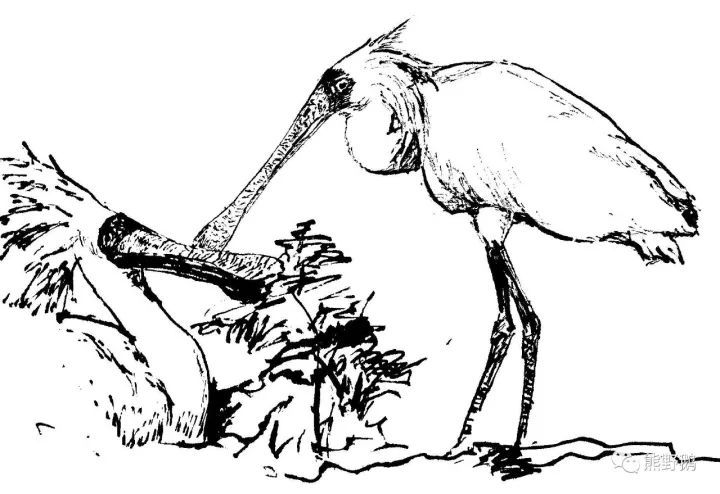

黑脸琵鹭(织物丙烯画,作者:雄野鹅)

三月末。白天越来越长,太阳的影子越来越短。已到出发的时候了,内心的呼唤越来越强烈。

最后几家黑脸琵鹭仍然停留在分散于珠江三角洲各处的几片滩涂上没有动身。这几个家庭虽然分散在不同的地点觅食,但神秘的默契仍让它们互相心意相通,知道还有若干时日可以拖延。早早动身北行,或许可以在繁殖地占领更好些的巢位,但若是还没真正作好旅途准备就起飞,就可能丧身途中。它们努力地多吃一点,因为一旦起飞,就没有回头路可走了。有的家庭还带着去年出生的孩子们,一家人一起在海边咸涩的泥滩上,把铲子一样的长喙插进水中,半张着嘴,一边前进一边左右晃动头部,通过触觉捕捉水底的鱼虾、软体动物和昆虫。孩子们很快会离开家庭了,这是他们在一起的最后半个春季。

深圳湾红树林湿地(钢笔画,作者:雄野鹅)

XX出生于1999年,每年都会在深圳湾的这片海域越冬,休养生息后,开始新一年的旅程。它已经不再年轻,享有近20年的生命,对于每年都要经历漫长而艰难的长途跋涉的鸟类来说,已经是一种奢侈了。大多数伙伴活不到这个年龄就已死于各种意外:猎枪、电线、农药……还有的由于在迁徙途中找不到合适的觅食地,体力不支而陨落。不过对他们这些候鸟来说,生命充满危险这一点是早已被接受的事实,只要能成功繁育孩子,死亡并不可怕,那些新生的、年轻有力的翅膀会带着他们的基因永远不停歇地追逐着风的气息,来往于陆地和海洋。

在深圳湾红树林保护区观鸟的学生

我到达深圳内伶仃福田国家级自然保护区时,正是三月的最后几天。人们对我说,黑脸琵鹭还有几对没有走,白天他们会来红树林边觅食,晚上会去香港米埔保护区休息。被这两个保护区环抱着的深圳湾,应该是珠江三角洲附近环境最好、最安全的栖息地了。我欣喜地来到这里,因为在接下去的3个月中,我还将拜访它们生育繁衍的圣地,或许在这里和那里,我能和这种稀有的候鸟两次相遇。它们的翅膀下一定带着沟通南方与北方的神秘信息,每年,只要它们按时到达,人们就知道,沿途那些属于鸟儿的湿地暂时还平安。

深圳湾(后海湾)红树林分布示意图(图片来自MCF)

清晨,保护区退潮的滩涂上,一群群鸻鹬类唧唧哝哝地说个没完,几种鹭鸟的个子高出它们几倍,这些高个子几乎有点小心翼翼地在羽毛球一般的鸻鹬中间插足行走。那些白色的身影里有没有黑脸琵鹭呢?长出浅黄色头冠婚羽的黑脸琵鹭在这种距离下,以我未经练习的眼睛很难辨别。此时,黑脸琵鹭的越冬长假已经接近尾声了,隔着深圳湾,它们无拘无束地来往于深圳和香港,哪里都当他们是贵客。很少有人会故意去伤害这种美丽稀少的鸟类,只是大多数人并没有意识到间接的损害正侵蚀着他们的族群。即使有深圳福田和香港米埔这两个隔岸相对的保护区守护鸟类国度的边界,也阻隔不了被污染的水、城市的噪音和灯光。

觅食中的青脚鹬(钢笔画,作者:雄野鹅)

深圳观鸟会的鸟友们或许应该算得上是深圳当地对环境变化最敏感的人类“族群”了。每年来的鸟多了还是少了,它们什么时候来的、什么时候走的,他们都了如指掌。黑脸琵鹭更是他们眼中的明星。鸟人“天涯游侠”翻出几年前拍摄的、有三十四五只集群的黑脸琵鹭照片说,这些年来这里觅食的黑脸琵鹭少了,起码有3年以上没见过这样的大群了。因为深圳这边城市发展太快,到处都在大兴土木,灯光和噪音都比较强,敏感的黑脸琵鹭相对来说更青睐香港米埔湿地,那边处于香港城郊,环境更“野”一些。群飞的候鸟常需800-3000米的范围作为其盘旋半径,而高楼大厦日益逼近,天空被分割,失去了飞翔半径的候鸟只能一步步退缩。广州的鸟友“博鸟”也关注着每年会来南沙湿地越冬的黑脸琵鹭:2009年来了3只,2010年和2011年来了2只——另一只是转移了落脚点,还是路上发生了什么意外?

鸟友镜头里深圳湾的水鸟(图片来自深圳观鸟会)

黑脸琵鹭的族群已经不多了,濒危程度仅次于“东方神鸟”朱鹮。它们中的大多数会在台湾和珠江口一带越冬,台湾有500只左右,珠江口一带约有50多只。它们在春季经由江苏盐城、上海崇明等地回到北方,在黄海中几个无人小岛生儿育女。它们迁飞的具体路线仍然非常神秘,而在我国境内只在大连外的形人坨、元宝坨发现有少数几巢。黑脸琵鹭曾经有记录的最高数量是2400只左右。而今年从1月21日开始,为期3天,由韩国、日本、越南、柬埔寨,以及我国福建、广东、海南、深圳、台湾、香港、澳门等地的志愿者共同参与的全球黑脸琵鹭同步调查的数据前不久刚刚出炉:数量仅1848只,比去年少了21%,台湾地区由于是它们最大的越冬地,总数量来说跌幅最大。它们怎么了?它们去了哪里?它们有没有发生什么意外?

飞翔中的黑脸琵鹭(钢笔画,作者:雄野鹅 )

XX开始对生活越来越没把握了,祖先为它存储在基因中的记忆有大多数已经没有用处了。风的气息、水的味道每年都在变化,到处都是喧闹。不,它并不是嫌那些矮矮的鸻鹬类呱噪,相反,身处大的鸟群中,大家可以互相帮忙警戒,那些均匀细碎的叫声意味着安全。让它觉得不安的是那些高耸的灰色硬石山峰和飞快移动的铁皮盒子。那些诡异的、迅速长高的“山峰”从来不会生长植物,到了夜晚总是发出明亮的光,有些小鸟晕头转向地撞上去,水中的小鱼小蟹也会被那妖异的流光迷惑。颜色鲜艳、长着巨大明亮的眼睛的铁皮盒子们总是从附近呼啸而过,速度超过最快的游隼,即使隔着树林,还是能听到那种呼啸。有些不谙世事的鸟儿会在低飞时撞上这些铁皮盒子——其结果总是死亡,鸟儿这样轻巧、适于驾驭风的血肉之躯怎么可能和金属较量。每当暮色渐起,公路上的车灯和路灯就开始大放光亮,反射到水中就越发流光溢彩。这光明让人类充满安全感,却让它害怕,过亮的灯让它觉得自己几乎是瞎的。每当那时,它就带领一家起飞寻找黑暗安静的过夜地点。周围的一切都变得太亮、太快了,它经常十分怀疑,这是不是意味着自己已经老了,这会不会是它最后一次启程飞往婚礼和生育的圣地?

从前红树林保护区尽头处的沙石子码头

(图片来源于MCF公号文章)

福田红树林保护区的尽头是一个黄沙石子码头。一道矮矮的水泥墙,分割着翠绿的红树林和灰尘飞扬的工地。(雄野鹅:那片沙石裸露的码头区已经被改造成为生态公园,并且由政府以购买服务方式交给红树林湿地保护基金会管理)深圳内伶仃福田国家级自然保护区是国内面积最小、离市中心最近的袖珍国家级保护区。内伶仃岛受人类打扰相对较少,而靠着深圳市区的这一片红树林,非常难管理。保护区内正在进行河道沿岸改造工程。若干年前,人们觉得泥滩河岸不整洁,用水泥堆砌起垂直的河岸,而现在则意识到需要恢复泥土与河流的呼吸,于是又花大把的资金把水泥岸挖掉。一段河道正在被重新改造成适宜于红树林发育和鸟类觅食的泥滩坡地,新移植的秋茄和老鼠勒幼苗颤颤巍巍地努力站稳脚跟。在珠江三角洲沿海一带,由于航运发达、城市扩大,大多数海岸与河道都被改造成了水泥堤岸,供红树林发展和水鸟落脚觅食的湿地越��越少。如今在珠江口附近,还能给候鸟提供觅食地的有陆丰海滩湿地、番禺新垦湿地、珠海琪澳岛、澳门氹仔湿地等一些面积较小的零星湿地,相比较之下,由深圳和香港呼应的深圳湾湿地已经是最成规模的栖息地了。但是,即使这片最后的最成规模的栖息地也正面临危机,深港两地正在合计对上游深圳河底泥进行处理,简单来说就是把泥挖出来加入化学脱水剂,也许在某一个迁徙季,这片栖息地的食物链就可能被化学脱水剂切断了。但愿这只是一场恶梦,而不要成为现实。(雄野鹅:任何快速的河道底泥处理方法都难免改变底栖生态,对鸟类的食物链造成破坏)。

由沙石码头改造的红树林生态公园

(图片来源于MCF公号文章)

在福田红树林保护区的栈道上,涨潮时那些红树林只露出一蓬蓬的绿色“头发”,在林内休息的白鹭好像绿色发髻上插满的白色花朵。退潮时,树林脚下会露出一片光滩,让水鸟们进餐。这是一片没有腹地的红树林,滨海公路上汽车呼啸而过,高层楼盘林立,垃圾捡不胜捡,总有人隔着墙把垃圾袋甩进来,随着河流和海浪飘来的垃圾也很多,纠缠在红树林的根系间。这片红树林是好不容易从高速公路的脚下抢回来的。

繁华都市边沿的福田红树林保护区(图片来自网络)

尽管深圳滨海大道修筑的时候,在爱鸟、关心环境的人们的呼吁下,这条滨海大道向北移动了200米,但还是把原本的成片湿地切成了两半,一半归属于保护区,另一半被称为“侨城湿地”。2000年的时候“侨城湿地”每年还会吸引4000多只候鸟来觅食,黑翅长脚鹬等候鸟甚至能在其中筑巢繁殖。而随着那一地块的深度开发,被从滨海湿地母体上分割出去的“侨城湿地”,得不到自然的水体交换,在水泥路和楼盘的环俟下很快黑臭。这也是珠江三角洲不少原本的候鸟落脚点的普遍命运——湿地被窒息于商业开发中:或由于用地需求而被填埋,成为楼盘、工业园区;或为了开发旅游,被人类自以为是的审美观随意改造,把原本的生态链破坏殆尽。“人鸟争地”,红树林湿地与滨海大道的争夺中,赢得了区区200米的微小胜利,但在覆盖整个珠江三角洲的开发大潮前,这小小的胜利犹如海滩上小小的礁石,虽然坚定、顽强,却无力扭转乾坤。(雄野鹅:原本鸟儿的家园最终还是被人的“欢乐海岸”侵占!“侨城湿地”成为“瞧城失地”就是最典型的例子)

被"欢乐海岸"占据的侨城湿地

暨东方花园直排污水入湿地示意图

(图片来源于网络)

曾经参与过深圳红树保护调研评估的环保者巴山,年初收到一条短信:“恭喜,我们为之呼吁的坝光那片银叶树保住了。”那又是一个小小的胜利。坝光有着我国、乃至世界上最古老的银叶树林,而当前几年坝光被规划为精细化工区时,曾计划填海造园10平方公里,这片银叶树林也在其中。虽然在各方呼吁之下,市政府终于决定精细化工项目下马,代之以污染相对较低的其它工业项目,不管怎样,原来规划的生态用地已不复存在,这一小片古老银叶树林的命运难以预料。

坝光国际生物谷规划鸟瞰图(图片来源于网络)

环保志愿者熊杨带着我一起去看望这些老树。500岁的古树不知道经历了多少次潮水冲击、海风摇曳,古老有力的板根像迂回曲折的迷宫,紧紧抓住泛着盐花的贫瘠泥土。周围的土地其实已经被填得差不多了,崭新的高速公路已经建成,更多的是待开发的“荒地”,在银叶树林的脚下,与海潮相通的地方有一个水闸,大潮时可以放水进来浸润一下盘恒的板根。在这里很难感受到古树林幸存的欣喜,而是有一点悲哀,被从原本的环境中割裂,放进“罩子”的标本,很难说还能存活多久。其实,熊杨他们希望保住的不只是银叶树的这几株样本,而是整个与银叶树相依的生态系统,可是现实总是残酷的。周围村子已经拆迁得差不多了,拆了一半的房子空荡荡的,破败的门窗像是眼睛。鸟飞走了,人迁走了,树走不了,面对不知何时会来的死亡。海边造起了海鲜排挡,餐饮污水排入海中,沙滩和礁石上由于海水富营养化爬满了藻类,碧绿一片。(雄野鹅:我陪怡嘉沿着盘山公路由葵冲往坝光,道路外侧原本的庇荫大树已不见踪影,取而代之的是一条供休闲骑车的“绿道”,路沿侧壁用磨光花岗岩装饰,因为光洁度过高,藤蔓都难以攀附。这样的“政绩工程”真是让我们目瞪口呆,哑口无言。)

坝光古老的银叶树

所谓的填海,填的就是湿地。填海的过程会让人看得痛心:先是开山,把山炸出伤口,然后从伤口上剜出一巨大的石头,一车接一车倾倒到滩涂上,筑起围堰,隔绝那片滩涂和海的联系,然后逐渐依此往上堆筑西瓜大小的、足球大小的、拳头大小的石头,最后填上大量沙子,淹没缝隙,直到彻底窒息那片湿地。

生物谷建设期的坝光水土流失状况

广州建造的大桥、机场,填海用沙都是从珠江口抽取的,抽沙后河底低于海底,很容易就造成海水倒灌,而抽沙后河口的底栖动物群落会被完全破坏。广东用10年时间,就抽光了珠江口积累了500年的沙子。2005年,珠江三角洲降雨较少,广州就受到严重的咸水倒灌影响。位于伶仃洋的西北一侧广州龙穴岛原本也是鸟类的落脚点,但如今已经成为重要的码头之一,随着二期、三期工程上马,填海面积越来越大,往常去那里观鸟的鸟友们担心,在广州过冬的那两只黑脸琵鹭会不会再也不来了。

不仅在珠江口,同样位于候鸟迁徙的“东亚-澳大利亚迁徙线路”的黄海之滨的沿海湿地也岌岌可危。毗邻着盐城国家级珍禽自然保护区的沿海滩涂也正面临围垦开发。2007年,盐城保护区的面积已经调整过一次,从原有的45.3万公顷缩减为28.42万公顷,减少的湿地面积或建成港口,或成了工业储备用地,越冬的丹顶鹤数量逐年减少:2007年654只,2008年601只,2009年502只,2010年仅有477只。

曾经计划在坝光建设的燃煤电厂(图片来自网络)

“湿地是地球之肾,沿海滩涂被破坏得如此厉害,整个地球要肾结石了。”熊杨这么说。

(雄野鹅:坝光终于被“扒光”了,精细化工项目下马以后,开发的念头却收不回去了,燃煤电厂、环保产业基地......每一个创想对于银叶树湿地都是那样惊心动魄,最终落地的是生物产业,不管开发什么产业,有一个共同点就是砍树除草、移山填海。原本的大鹏半岛自然保护区和白沙湾鱼类保护区变成了仅剩不到一平方公里不伦不类既不受保护区条例约束也不受公园规定管辖的“湿地园”,这便是在发展面前自然生态命运的缩写。)

坝光精细化工项目下马的新闻

XX警戒着周围。虽然它们黑脸琵鹭身形高大,几乎没有什么猛禽可以威胁到成鸟,但是意外总是存在的。XX的妻子正在啰啰嗦嗦地教导孩子们远离那些颜色鲜艳的塑料制品、渔网鱼线。身为母亲总是会比父亲更操心这些细致的问题,孩子们都已经快长成了,今年如果能够顺利回到北方,它们将开始独立生活了。不过这些人造东西真的挺危险的,防不胜防。有些塑料制品在浑浊的海水里看上去挺像小小的鱼儿,一旦误吞了,多半要痛苦好几天,甚至有性命之忧。它曾经看到一只丹顶鹤的长喙在觅食时不小心钻进了一个塑料环,从此再也无法张开喙进食。那只鸟儿被饥饿折磨得无力起飞,它的眼睛里满是绝望。黑脸琵鹭的嘴巴是琵琶型的,这类惨事不大会发生在他们身上,但人类带来的危险形式之多,永远超出他们的想象。前几天,一位伙伴被渔网缠住了脚,好不容易才挣脱了,XX只瞥见它一瘸一拐地走着,腿上拖着长长的网线。运气真不好啊,在即将迁飞前发生了这样的不幸,受伤的伙伴无论如何让也赶不上今年的旅程了。那或许是最后一面了吧?至今都没有再看到它出现。自然界对伤者从不抱以同情,受伤往往就意味着死亡。

黑脸琵鹭(木刻,作者:雄野鹅)

海滩上不是常会看到有螃蟹分食着死去鸟儿的尸体么——这很公平,活着的时候,鸟儿吃螃蟹和鱼,而它们死后,会成为螃蟹和鱼的食物。但是那些人类似乎并不明白自然界的“公平”,他们已经如此强大,可以让夜晚像白天般明亮,为什么还要贪图泥滩中的那小小的鱼贝呢?食物越来越少了,因为硬硬的灰色岩石闷死了一片片海水、脏脏的海水又闷死一部分鱼儿,更多的鱼被人们捞走了。XX优雅地晃晃脑袋,决定不去想这些,专注于眼前所能捕获的食物。

栖息在红树林湿地滩涂上的小动物

[图片来源:深圳绿源出版绘本《最美的舞会》绘画:王芳芳]

上午退潮的时间,在一些无人看管的滩涂边,三三两两的捕捞者开始下海了。他们穿着雨鞋,拿着泡沫箱,翻过观光大道一步步向海里走去。红树林附近海域很浅,非法捕捞者用泡沫箱做漂浮物,抓到鱼虾贝类就扔在里面带回来。

福田红树林保护区“红线”内,巡护人员永远在和没收不完的渔网鱼笼纠缠,收了还有人会放、放了他们再去收,一年要没收、销毁几千条鱼笼。一条全新的6米长的鱼笼市价80元,成本不怎么高,而“跳跳鱼”(弹涂鱼)在市面上被称为“水中人参”,野生的价格相当“好”。在“红线”外,保护区就没有执法权了,要靠边防、海洋等部门联合执法才行,而这样的联合执法难以很快响应、及时出警。因此非法捕捞者就钻这些空子,能抓多少是多少。米埔湿地的红树林里,也会有人偷捕“跳跳鱼”,甚至曾经发现有人在茂密红树林里偷偷搭起窝棚,昼伏夜出地偷捕弹涂鱼。鸟类和非法捕捞者有一点是一样的:在他们的眼里都没有保护区和非保护区的“红线”,它们并不知道,那条无形的“红线”在保护着它们。红树林是厨房,滩涂是餐桌,鱼虾贝类原本是鸟类的食物,食物短缺之下,鸟儿也开始铤而走险,觊觎鱼笼中的鱼虾,却往往丧身其中。每年出现在珠江三角洲湿地的候鸟,有的是像黑脸琵鹭一样越冬后飞往繁殖地的鸟类,也有的需要飞行令人惊奇的距离:一些鸻鹬类要从澳大利亚迁飞到遥远的西伯利亚。澳大利亚科学家曾经做过一个实验,给一只准备迁徒的大滨鹬做了“环志”后放飞,离开澳大利亚时,它身重是278克,两周后到达我国南部沿海,体重下降到140克。这些这里停留、补充能量的鸟儿如果没有充分进食育肥,就无法到达目的地——也就是,即使越冬地和繁殖地都有较好的环境条件,如果迁飞中途的“中转站”出了问题,鸟类种群的数量还是会持续减少。

9点左右,退潮后的浅滩上形成了壮观的捕捞大军,白色泡沫箱在阳光的照射下,闪闪烁烁。退去海水的泥滩上,显露出一层层、一条条凶险的鱼笼,一直逼近到保护区。白鹭、苍鹭等高个子的鸟类小心翼翼地在罗网间迈步,又细又韧的尼龙线有时会缠住它们细长的脚,而矮小的鸻鹬类往往就被渔网困住。深圳观鸟会有几位鸟友不止一次亲眼看到鸟儿被困在鱼笼里,由于距离过远,没有小船无法解救,眼看着涨起的海水慢慢淹没了绝望的鸟儿。前几天一位鸟友看到一只受伤的黑脸琵鹭,它挣扎着起飞时,露出腿上缠绕的一条白线。深圳鸟会和香港米埔自然保护区联系,请香港的鸟友关注,如果再次看到它出现,就想办法救护。可是它一直没有出现在人们的视野中。

深圳湾的白鹭

[图片来源:深圳绿源出品绘本《最美的舞会》绘画:王芳芳]

XX撇了一眼那些白鹭,不由得有些羡慕:它们为什么可以做到不那么害怕人类呢?虽然每年它们中死于人类之手的数量并不少,为什么还能不介意和这些危险的邻居相伴?它曾经看见一只小白鹭被悬挂在鱼塘上方的鱼钩钩住,垂死挣扎。旁边的鱼塘里,相同的陷阱上还倒挂着一只僵硬的白腰草鹬。要不是已经有鸟儿中招,它也是根本看不见这种陷阱的。贪心的养殖户连一点小鱼小虾也不给鸟儿们分享,他们用透明的鱼线横跨整个鱼塘,每隔一段距离,就垂下一根挂着锋利鱼钩的鱼线。飞翔中的鸟儿若是见鱼心喜,低掠水面,很容易就会被鱼钩钩住翅膀。而这样的陷进一时还不会致死,鸟越挣扎、鱼钩钻得越深,越痛苦。XX有点不明白,隐约记得,祖辈曾经和养鱼的人们有过约定,在冬天排水晒塘时,人们只捕捞基围鱼塘里的大鱼大虾,塘底的小鱼小虾会留给水鸟享用。而水鸟们则帮助基围中间的红树林保持活力和健康,红树林会给水中鱼虾提供食物,让养鱼人不需要另外投喂饲料。如今这些约定是全不作数了,只有在米埔的基围里,还有人尊重这个传统习惯,涨潮之时还会给他们保留了一片站脚的浅滩。

雄野鹅在香港米埔考察

过了深圳河,就是1995年被列为拉姆萨尔湿地的香港米埔自然保护区。保护区外围是一些如今已归保护区管理的基围。基围中间是一丛丛茂密的红树林,周围是水。世界自然基金会香港分会的文贤继博士说,红树林会给水中的鱼虾“生产”食物,几乎不用投喂,如今管理基围的都是保护区工作人员,每年这些基围会轮流晒塘,把塘中的鱼虾留给鸟儿作食物。这些基围里充满了鸟的声音。鸬鹚、白鹭大大方方地在外围的树枝上停歇,而更多的鸟儿在林间水面惊鸿一现。在基围与沿海红树林之间的堤坝上有控水口,控制基围中水的深度,海边涨潮后,基围里会给涉禽们留个休息的地方。随着潮水渐退,原本正站在围中浅滩里的鸻鹬类又开始陆陆续续往海边飞去。

远眺深圳湾南岸米铺保护区

离开沿着小路渐渐走近红树林的心脏。路从水泥路、土路、逐渐变成1米来宽的浮桥,然后连浮桥也越走越窄。一开始,是我们在走近红树林,慢慢的,我发现是红树林开始逼近我们。阳光的斑点投射在浅水中,晃动着,浮桥的两边的秋茄挂出一支支绿色细长的绿箭,轻轻地提住它们的上端,一放手,它们就扎进了泥沼。海的味道、泥土的味道、树的呼吸,所有的气味都在春日午后的阳光下蒸腾起来。在狭窄的浮桥上,我们偶遇了负责今年黑脸琵鹭数量调查统筹的香港观鸟会鸟友余日东。几个人贴在狭窄的浮桥扶手上,说起了今年黑脸琵鹭数量锐减的事,这是自1993年有统计以来跌幅最大的一次。不过阿东和文贤继博士都说,仅仅一年的数据下降或许不用太担心,全球气候都在变化,或许它们飞去了我们没有注意到的地方,好在也没有发现尸体。如果连续4、5年数量下降,情况就不妙了,一定是繁殖地或者迁飞沿途出了问题。阿东要赶在潮水退回去的时候“数鸟”,背着沉重的设备踩着浮桥匆匆走了。

黑脸琵鹭家族(钢笔画,作者:雄野鹅)

在米埔保护区最靠海的观鸟屋中,所有的人都屏声静气。被气氛所感染,我进屋后,也小心翼翼地阖上屋门,轻轻地翻开窗板,远望那一片叽叽咕咕说这自己的小话儿的鸟类。一整群反嘴鹬站在海边的浅滩上,几只白色的白鹭站在红树林的树冠上。文博士轻声说,反嘴鹬吃藻类,他们多了不一定是好的信号,说明海水富营养化严重了。

反嘴鹬(钢笔画,作者:雄野鹅)

深圳湾的水质受珠江影响很大,珠江流域包括西江、北江、东江及珠江三角洲广大区域内的众多支流,到了河口附近则是“三江汇集,八口分流”的形态。珠江三角洲水网密布,蛛网状河流各条支流上下游你中有我、我中有你。珠三角城市发展过快,在这样网状水系里,污染循环,水质恶化很严重。深圳湾位于珠江入海口东侧,来自珠江上游的污染物,加上深圳河本身承受的城市污水,给深圳湾两岸的湿地保护区造成很大影响。昨天,在去坝光的路上,曾经参与水污染治理的环境工程师、环保志愿者熊杨说:“深圳和香港城市中使用的都是东江水,东江源头在江西,上游的农药化肥从一开始就已经进入东江了。而流经广州的北江水量较少,只有发源于云南的西江水量比较大水质还比较好,如今,广、深、港都准备从西江取水了”。当年,深圳在做污水处理规划的时候曾经想利用珠江口海洋自净能力,节约处理成本,但是出乎预料的是珠三角城市发展竟然如此之快,短短几年间,连河口的本底都发生了变化,海洋自净能力远远无法满足需要了。“西江的干流水质还好,有些支流不行了。上游有的支流已经成为造纸厂的排水沟,在河上行船的船老大说,有“白液”排出的地方,用河水洗手都不敢。有的支流沿途有煤矿,连下游挖沙船的挖出的沙子都是黑的。治理被污染的河流,往往动辄就要“吃掉”数亿元,近年来,珠三角用于治理河流污染已经几百亿元了,第一阶段的治污容易见成效,可要再进一步就难了。珠三角城市化落后于工业化,后来的‘腾笼换鸟’只是转移污染。为什么我们总是要走‘先污染、再治理’的老路呢?这样的环保太奢侈……”

珠江口位置图

XX一直认为,它的家族虽然属于鸟类中长寿的族群,却应该是无缘目睹“沧海桑田”这种天地剧变的,不像那些长寿的红树类植物,可是那真的发生了。每一年,“石屎森林”都像春笋一样冒出地面,每一年,它可以落脚的地方都在减少。对它们而言,这种灰色的地面往往意味着危险和饥饿。(雄野鹅:即使是植物修剪整齐的公园,鸟类的食物也大都被杀虫剂消灭了)它还记得,在它第一次迁飞的时候,在它新长成的的羽翼之下,绿色的、明亮晃眼的农田整整齐齐地一块块铺开,蔚蓝色的大海波光粼粼,它在风之上,气流穿过它最长的飞羽。它淡淡的影子投在水面上,有时身下有一群群吵闹的其它小鸟飞过。那次,当它们路过那个叫盐城的湿地,看着一群被豢养的丹顶鹤注视着它们身影,充满向往地鸣叫,那时它是多么年轻、多么骄傲啊。然而每一年的旅程风景都在变化,它们沿途所看到的颜色变得单一起来,到处都是灰色的,充满了刺鼻的气味。它怀疑自己是否失去了锐气,因此才在这安逸的越冬地留了那么久。夕阳之下,它终于下定了决心,明天一定要启程了。明天会遇到什么呢?好在星空和太阳一直没有变过,亘古不变的记忆将指引它回归圣地。

后记:

此文为曾任《人与自然》杂志记者陈怡嘉于2011年3月撰写的采访文章。六年多来,曾经生机勃勃的坝光已经被“扒光”,深圳湾环境并没有根本改善,而一片片“石屎“森林的总部和超级总部如“雨后春笋”冒出地面,候鸟的天空日益破碎。

年复一年,你飞走了,你还会来吗?